谢仪:书写与传播岳阳故事——英语创意写作实践团队社会实践活动心得(十九)

谢仪:书写与传播岳阳故事——

英语创意写作实践团队社会实践活动心得(十九)

隐匿于湘楚群山间的张谷英村,以明清建筑群的恢弘格局被誉为“民间故宫”。其“干枝式”街巷与“天井式”院落不仅是建筑智慧的结晶,更承载着湘楚民俗的鲜活记忆。本次“三下乡”活动,我们团队以探索“建筑中的民俗密码”为切入点,通过走访古宅、与村民交流、参与民俗活动等方式,解码古村在宗族礼仪、岁时习俗、生活智慧中沉淀的文化基因,感受传统民俗在现代语境下的传承活力。

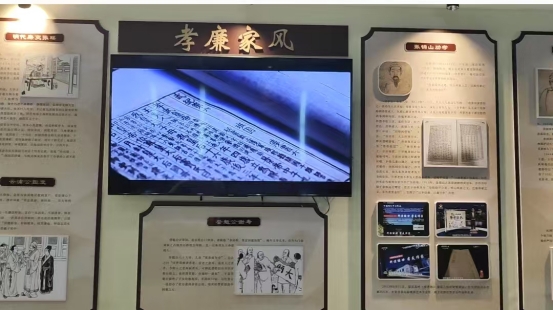

张谷英村的每一处建筑细节,都在诉说着“孝友传家”的宗族密码。“孝廉家风传承馆”内,“耕读传家久,诗书继世长”的木雕楹联与《张氏家训》拓片相映成趣,导游介绍,这里不仅是展示空间,更是村民议事、子弟受教的场所。每逢族人添丁、中举等大事,都会在此举行简单仪式,由族中长者讲述先祖“解甲归隐后以孝治家”的典故,让家训融入日常。

孝廉家风介绍

议事厅的“环形座椅”设计暗藏深意——没有主位的布局,呼应着“议事商事,小异大同”的楹联精神。村民说,过去家族纠纷、村务决策都在此商议,长辈与晚辈围坐一圈,“哪怕是孩童也能开口说话”,这种平等议事的传统,至今仍影响着村委会的民主决策模式。而当大门“前低后高”的屋檐设计,隐喻“后辈永远敬长辈”,进出的族人抬头可见,无形中强化着长幼有序的伦理观。

古村的日常生活,处处可见民俗与实用的巧妙融合。三桥人家的叔叔阿姨和我们一起吃午饭时,桌上的冬瓜丸子汤正冒着热气,丸子紧实,冬瓜炖得酥烂,喝一口鲜得落胃;旁边盘子里的鸡肉嫩得很,筷子轻轻一夹就脱骨。席间聊起张谷英村的民俗,叔叔放下筷子说,村里曾在大道的大门那里办过春晚,热闹得很;又细细讲起祭祖的仪式,从准备祭品到跪拜行礼,说得条理分明。阿姨在一旁补充,现在村里搞起了农家乐,像他们家这样接待来客,既让城里人尝到了农家味,也把这些老习俗讲给更多人听,日子过得比从前更有奔头了。我们风尘仆仆赶了一路的疲劳,就着这口热汤和嫩鸡肉,伴着民俗故事,不知不觉间全消散了。天井上方的天空透着亮,微风穿堂而过,带着饭菜的香气,只觉得浑身轻快,连空气里都飘着踏实的暖意。

手工油豆腐是家家户户的“拿手绝活”,在油豆腐制作工坊,我们见证了这一技艺的全过程:清晨磨制的豆浆要“过三遍纱”,盐卤点制时需“看豆花开花”,入茶油炸制时讲究“七分热、三分炸”。油豆腐制作人笑着说:“这手艺是祖上传的,逢年过节给亲戚送一碗,比啥礼物都金贵。”如今,村里的油豆腐作坊既保留传统工艺,又通过真空包装销往外地,成了“能带走的民俗”。

天井不仅是建筑构件,更是民俗活动的舞台。雨天时,妇女们在檐廊下纳鞋底、聊家常,孩童则围着天井追逐雨滴,看雨水沿“四水归堂”的纹路汇聚;晴天时,老人在天井摆上竹凳喝茶晒太阳,讲述“天井映星月,家人常团圆”的老话。这种“晴耕雨读、天井为媒”的生活场景,让建筑成为民俗的天然载体。

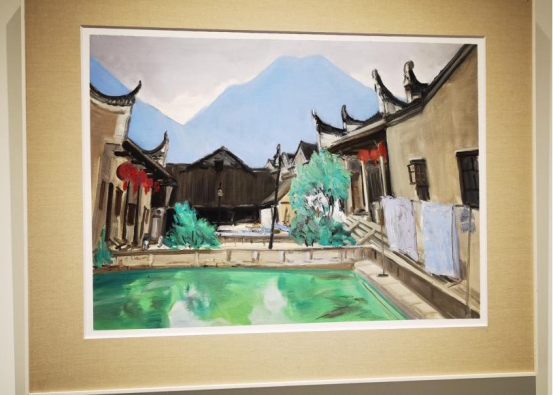

乡村美术馆内挂满画家与采风学生的作品:晨光里的天井、暮色中的巷道、渭溪畔的石桥……每一笔都浸着古村的气息。檐角悬鱼的弧度、青砖斑驳的肌理,在画布上静静流淌着民俗的温度,成了最美的传承。

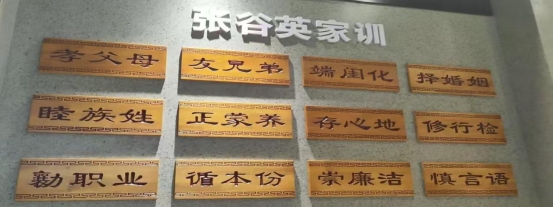

张谷英家训

漫步张谷英村,最动人的莫过于民俗的“活态传承”——它不是博物馆里的标本,而是流淌在建筑肌理中、活跃在村民言行里的生命力。孝廉家风馆的家训与村委会的民主制度相呼应,传统油豆腐技艺与电商销售相结合,古老山歌与“村晚”新节目共登台,这种“守正创新”的智慧,让民俗既有历史厚重感,又具当代活力。

乡村美术馆画作

离开时,夕阳为青砖灰瓦镀上金边,渭溪河水依旧潺潺。这座古村告诉我们:民俗的传承,不必刻意“复古”,只需让它扎根生活、对接时代,便能在岁月流转中生生不息。

责编/陈冰 初审/符婷 终审/王敏